中野駅前の再開発「パークシティ中野」807戸 建物デザインは光井純氏 三井不レジ

「パークシティ中野」

三井不動産レジデンシャルと三井不動産は2月16日、参加組合員として事業参画している中野区の「囲町東地区第一種市街地再開発事業」の街区名称を「パークシティ中野」と決定したと発表した。住宅は807戸で、2025年12月に竣工する予定。建物ランドスケープは光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所。

施行面積は約2.0haで、中野駅から事業地までペデストリアンデッキで結び、住宅807戸のほかオフィス、商業施設などを整備。設計・総合監修は佐藤総合計画、建物ランドスケープデザインは「HARUMI FLAG」や「パークシティ大崎 ザ タワー」、「パークシティ武蔵小杉 ザガーデン」などを手掛ける光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所。建築デザインは、中野駅前にふさわしいランドマーク性のある外観デザインとし、低層部には歩行者向けの空地やデッキを設けることで、賑わいと回遊性を創出する。

このほか、路地空間や約1,000 ㎡のおみこし広場、2,000㎡超の緑地空間を整備する。

事業は、JR・東京メトロ中野駅から徒歩4分、中野区中野四丁目地内の約10,059㎡のA敷地(住宅棟、オフィス・商業棟)と約3,170㎡のB敷地(住宅棟)。A敷地の住宅棟は25階建て545戸。オフィス・商業棟は12階建て。B敷地の住宅棟は20 階建て262戸。竣工予定は住宅棟が2025年12月。オフィス開業は2026年1月。商業施設開業は2026年春。設計・総合監修は佐藤総合計画。施工は東急建設。建物ランドスケープデザインは光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所。

◇ ◆ ◇

建物ランドスケープデザインを光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所が担当することに注目したい。添付した記事と一緒に読んでいただきたい。

今回のプロジェクトと中野駅を挟んだ反対側では、2024年2月竣工予定の住友不動産が参画する約2.4haの「中野二丁目地区第一種市街地再開発事業」が進行中で、オフィス棟のほか約400戸の住宅棟が予定されているが、賃貸住宅になる模様だ。

「HARUMI FLAG」で美しい花を咲かせたい 光井純氏 建築美を語る(2023/1/30)

調布には迫らないはずだが…リストが販売代理の日本エスコン「橋本」全230戸

「レ・ジェイドシティ橋本」

リストグループのリストインターナショナルリアルティは2月16日、日本エスコンとファーストコーポレーションが売主の「レ・ジェイドシティ橋本」の販売代理を受託し、3月中旬に分譲開始すると発表した。京王相模原線・JR橋本駅から徒歩4~5分の全3棟230戸。リニア中央新幹線・新駅へも徒歩10分であることから、売れ行きが注目される。

今回分譲される物件は、京王電鉄相模原線橋本駅から徒歩4分、JR横浜線・相模線橋本駅から徒歩5分、相模原市緑区橋本2丁目に位置する8階建て「Ⅰ」69戸と「Ⅱ」87戸の計156戸(このほか計画戸数74戸の「Ⅲ」は建築確認未取得)。専有面積は31.81~81.51㎡。竣工予定は2023年11月上旬。施工はファーストコーポレーション。

橋本駅南口より徒歩5分以内のマンション分譲は約26年ぶりで、WEBサイト公開後約3か月で資料請求件数は1,300件を超えている。

◇ ◆ ◇

資料請求件数が多いのか少ないのか分からないが、リニア中央新幹線・新駅へも徒歩10分であることから注目を集めているようだ。

取材を申し込みレポートする予定だが、皆さんは価格をいくらだと予想されるか。記者は今から10年前の2013年の段階で「マンションの単価は現在、駅近で180万円くらいだが、(リニア新幹線の新駅が誕生したら)調布と同じ300万円くらいになるかもしれない」と書いた。翌年の2014年に多摩センター駅圏で分譲された免震の三菱地所レジデンス「ザ・パークハウス 多摩センター」は210万円くらいだった。

いまはどうか。調布駅の立地条件のいいところは坪350~400万円、多摩センターや聖蹟桜ヶ丘駅圏は坪260~270万円だ。

橋本駅圏では、リリースにもあるように徒歩5分圏内の分譲事例は最近ないが、昨年6月に見学取材した駅から徒歩6分のコンパクトマンション、マリモ「ソルティア橋本」(40戸)は坪320万円だった。

さて、今回はどうなるか。リストも日本エスコンもいまもっとも勢いのある会社だ。わが多摩センターが抜かれるのは間違いない…街のポテンシャルを象徴する「京王プラザホテル多摩」も開業から33年の今年1月15日をもって閉店となった。地盤沈下が否めない。橋本の後塵を拝するとは…。まさか調布には迫らないだろう。

リニア開業後の資産性を訴求 駅圏 初のコンパクト マリモ「橋本」販売好調(2022/6/28)

駅近の免震 最初で最後 三菱地所レジデンス「ザ・パークハウス 多摩センター」(2014/6/6)

六本木ヒルズに隣接 54階建てマンション500戸とホテル 野村不・ケンコーポ

「西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業」

野村不動産とケン・コーポレーションは2月15日、参加組合員として事業参画している「西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業」が同日に権利変換計画について認可を受けたと発表した。2023年度に工事着工し、2028年度に竣工する予定。

事業の施行地区は、東京メトロ日比谷線・都営大江戸線六本木駅から約300m、「六本木ヒルズ」に隣接する約1.6ha。計画では、地上54階地下4階建て制震構造延べ床面積約約97,010㎡の超高層棟に住宅約500戸のほか事務所、商業機能を導入するほか外資系ラグジュアリーホテルブランドを誘致する。また、地区内の3つの寺社を再整備し、約11~15mの寺社3棟延べ床面積約2,740㎡を建設する。2019年4月に都市計画決定、2020年9月に再開発組合が設立認可されていた。

基本設計は梓設計、実施設計は梓設計・大成建設、特定業務代行者は大成建設。

◇ ◆ ◇

先日記者発表があった東急不動産「Shibuya Sakura Stage」内に建設されるマンションは坪1,500~2,000万円と書いた。こちらは「六本木ヒルズ」に隣接だ。「Shibuya Sakura Stage」より高くなるのは間違いない。

プレス・リリースには、外資系ラグジュアリーホテルとしか記載されていないが、同じ建物内にホテルを併設するのは最近の流れでもある。

近いものでは、「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」が入居する相鉄不動産・東急「THE YOKOHAMA FRONT」のほか、「Four Seasons Hotel」が併設される東京建物「Brillia Tower 堂島」、「ヴィラフォンテーヌ」が入る住友不動産「梅田ガーデンレジデンス」があり、その走りでもある東急不動産他「ブランズ横濱馬車道レジデンシャル」を思い出す。

このほか、「The Apartment Bay YOKOHAMA」が入居する積水ハウス「ウェスティンホテル横浜」、ホテルなどとの複合開発では野村不動産「プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン」、住友不動産「有明ガーデン」、三井不動産レジデンシャル他「横浜北仲ノット」、スターツ「クオン流山おおたかの森」、大和ハウス工業他「ONE 札幌ステーションタワー」、「ホテルコンドミニアム」と「ホテルレジデンス」が併設される東急不動産・サンケイビル「BLISSTIA(ブリスティア)箱根仙石原」などがある。

相鉄不・東急 横浜駅直結タワマン 第1期129戸完売 坪717万円(2022/1/26)

〝どう見ても美しい〟大阪の市場を変える 東京建物「堂島」は坪単価650万円(2021/11/25)

野村不動産の最高峰マンション 「プラウド六本木」最高のモデルルームの出来(2018/7/19)

野村不・ケンコーポ 六本木ヒルズに隣接の1.6ha再開発 住宅は500戸(2020/9/10)

JR東日本&東急不HD 期間限定10年の業務提携 他社は手を握れるのか 愛は不滅か

深澤氏(左)と西川氏(オークラ東京で)

東日本旅客鉄道(以下「JR東日本」)と東急不動産ホールディングス(以下「東急不HD」)は2月14日、包括的業務提携契約を締結したと発表した。両社グループが持つまちづくりに関わるアセット、ノウハウ、人材などを活用した高いシナジー効果を追求するためで、住宅事業と再生可能エネルギー事業を軸に、その他海外事業展開などを含めた事業を推進していくのが目的。提携期間は2033年2月までの10年間。

環境共生・コミュニティ自助型の持続可能なまちづくりの柱の一つである住宅事業では、第1号案件として、JR東日本の所有する船橋市市場一丁目に位置する社宅跡地約4.5haにマンション800戸や商業施設、再エネ発電施設を整備する。完成時期は2026年度。

再生可能エネルギー事業では、総定格容量約1,400MWの自社発電施設を有する東急不HDの再生可能エネルギー施設の開発・運営ノウハウや、JR東日本グループが保有する土地・建物資産などを活用し、太陽光発電施設などの開発を進め、概ね5年以内に5か所程度の再生可能エネルギー事業開発を推進する。また、東急不HDが所有する宮城県を中心とした既存の再生可能エネルギー施設2~3か所をシードアセットとし、来年度に100億円規模のファンドを組成する予定で、今後10年間で1,000億円規模を目指す。

このほか、JR東日本がもつASEAN各国鉄道会社とのネットワーク、東急不HDのインドネシアを中心とする不動産開発の実績をベースに、環境共生・コミュニティ自助型の持続可能なまちづくり事業を展開していく。

また、ニューノーマル時代の「新しいワークスタイル」として、モビリティや通勤顧客へのサービスを提供するJR東日本と、さまざまな形態のオフィス開発・運営、リゾート&ホテル事業を手掛ける東急不HDの強みを生かし、軽井沢などの東急ハーヴェストクラブ会員権に新幹線往復チケットを付けるなど利便性の高いワーケーション商品の開発を行う。

さらにまた、JR東日本グループと東急不HDが保有する多様なアセットを活用し、新たな価値創造と事業収益の獲得を目指していく。

記者会見でJR東日本代表取締役社長・深澤祐二氏は、「提携により2023年度から5年程度で1,000億円規模の売り上げを目指す。両社が連携しグローバルアジェンダの解決に果敢に挑戦していく。タッグを組むことで、これまでどちらか一方では実現できなかった心豊かで輝く未来を実現していく」と語った。提携の決め手については、「中期ビジョン、環境共生、ユニバーサルビジョンなどが一致するから」とし、「当社はこりまでモビリティが中心だったが、生活ソリューション事業を拡充し、将来的には事業比率を5:5にする目標を掲げている。その中で不動産事業は大きなウエイトを占めている。スピード感をもって進めていく」と話した。

東急不動産ホールディングス代表取締役社長・西川弘典氏は、「当社グループの長期ビジョン『GROUP VISION 2030』では全社方針として環境経営を、事業方針の一つとしてパートナー共創を掲げ取り組んでいる。連携は非常に高いシナジー効果が期待できる。国内外の様々な課題解決をリードする存在になる。今回の提携を契機に幅広く連携し、新たなお客さま価値の創造と企業収益の拡大を目指す」と語り、連携の決め手については「不動産会社として成長していくため、重要な戦略として関与資産をいかに拡大していくかが課題となっている。そのためパート―ナー共創を掲げ、関与資産拡大の機会を探ってきた。両社の中長計画がほぼ同じであること、両社が持っている経営資源などのリソースは補完性が非常に高いと判断した」と述べた。

◇ ◆ ◇

両社が包括的業務提携契約を締結すると案内があったとき、記者は仰天した。青天の霹靂、逆転満塁サヨナラホームランを浴びたような気がした。

なぜか。デベロッパーとしたら、JR東日本が所有する駅舎などの土地は垂涎の的だ。土地代はただ同然で、容積など半分以上余しているはずだ。やろうとすれば、駅地下・駅中・駅上開発ができる。郊外では寝過ごし客相手の仮眠・宿泊施設を設けたら連日連夜満室だろう。シェアオフィス需要だって取り込める。三顧の礼、三跪九叩頭して提携をお願いしたい企業だ。日本郵政も同じだが、同社は2018年4月2日、デベロッパー日本郵政不動産を立ち上げた。社長は2代にわたって三井不動産グループ出身者だ。

そんなこともあり、記者はJR東日本と〝婚約〟発表をするのは、最近いくつかの共同事業を行っているあるデベロッパーしかないと思っていた。相思相愛、ラブラブだと信じて疑わなかった。相手が東急不HDとは毫ほども考えていなかった。そのデベロッパーは振ったのか、振られたのか謎だ。

そこで考えた。そのデベロッパーになく、東急不HDにあるもの・強みは何か。ホテル&リゾートだと結論づけた。双方の事業規模を調べる余裕はないが、同じくらいか。双方合わせれば100か所くらいになるのではないか。タッグを組めばドラスティックな改革も可能で、面白い展開ができると。

ただ、他の住宅などの不動産開発は、土地は持っているが、その土地を生かすノウハウを持たないJR東日本はフリーハンドで好きなとき、好きなデベロッパーと手を組んだほうが優位に立てるはずで、業務提携によって手かせ足かせをはめるのは得策ではないから、その点を質そうと、質疑応答で最初から最後まで手を上げ続けた。いつも馬鹿な質問をするからだろう。今回も指名されることはなかった。質問を許されたのはいつものメンバーだった。(これはやめるべき。記者はその手口を小学生のとき知った。それを許すメディアにも責任がある。みんなが手をあげればMCもスタッフもパニックに陥る)

少し横道にそれる。これまで鉄道事業会社の不動産開発をいくつか取材してきた。一言でいえば稚拙。ごく一部を除き、ゼネコンやデベロッパーに丸投げ、ぶら下がるだけ。〝揺りかごから墓場まで〟(福祉施設のことを言っているのではない)あらゆる事業で沿線住民にサービスを提供しているのに、収穫することを行ってこなかった。許認可権を握る国の責任でもあるが…。

まあ、こんな繰り言をいってもしょうがない。仕方がないので、両社の担当者に直接聞いた。JR東日本には「自由恋愛と同じように、だれとでも手を組むほうがいいのではないか」と(こんな質問をするから嫌われる)。

ところがどうだ。その担当者の方は「仰る通り。案件によっては他社と組むこともある」と。さすがJR東日本、強かな読みがある。

東急不HDには、「JR東日本さんは自ら手を縛らないと言っています。好きなように他社と手を握られたら、東急さんだって面白くないのではないか」と(これまた失礼な質問)。すると、同社担当者の方は「企画力を向上させ、選ばれるようにする」と語った。不動産仲介の専属専任媒介ではない主旨のことも話されたので、一般仲介に近いのか。

これで疑問は氷解した。他のデベロッパーにもつけ入るチャンスはあるということだ。深読みすれば、JR東日本は今回の提携により、デベロッパー間の競争を促し、より有利な開発を行おうとしているとも読める。

ただ、東急不HDの強みはほかにもある。両社社長が強調したように、環境共生やユニバーサルデザインの取り組みを、東急不HDはどこよりも早く着手したのを思い出した。再生可能エネルギー事業もそうだ。街づくりといえば東急だった。西川社長は渋沢栄一の創業精神を紹介したようにそのDNAは健在であることを思い知らされた。両社が協業の話し合いを始めたのは昨秋というから、ほとんど即断即決なのだろう。善は急げか。

もう一つ、どうしても確認したいことがあったので質問した。会見場はJR東日本のクラシックホテル「東京ステーションホテル」でも、東急グループのフラッグシップホテル「ザ・キャピタル東急」や「セルリアンタワー渋谷」でもない点だ。

これについて、JR東日本担当者は「お互いの色が付いていないから」と話した。なるほど。

そこでまた考えた。愛は惜しみなく奪うのか、限りなく尽くすのか。色に染まるのはどっちか。何? JR東日本も東急不HDもコーポレートカラーは青? ならばなおさらだ。記者はどっちの青にも染まず毅然として傍観者の「白鳥」の立場を貫くぞ!「白鳥は悲しからずや」と詠んだ牧水は自身が病んでいたらで、白鳥は健康そのものと高校のテストで答えたら×だった。今でも小生の答えが正解だと思っている。

公園隣接・近接 天井高2650ミリ、ワイドスパン…大激戦制すか アンビシャス「鶴瀬」

「アンビシャスガーデン鶴瀬」

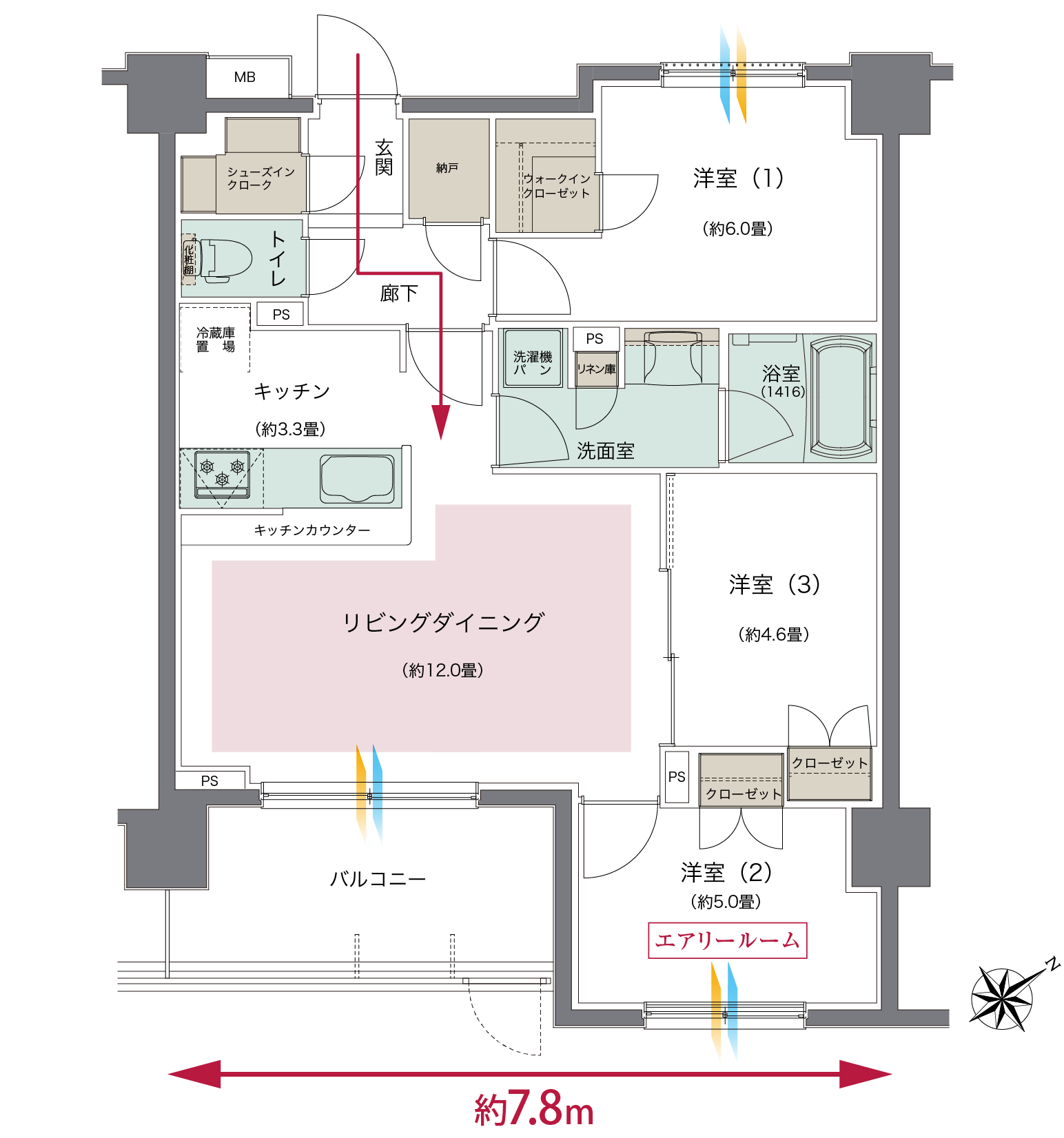

アンビシャスの「アンビシャスガーデン鶴瀬」を見学した。1つの公園に隣接、もう一つの公園に徒歩3分の住環境に恵まれた4階建て中層の全69戸で、リビング天井高2650ミリ(一部除く)、ワイドスパンのエアリールーム付きなど商品企画の差別化もできており、坪単価210万円は割安感がある。早期完売する可能性が高いと見た。

物件は、東武東上線鶴瀬駅から徒歩7分、富士見市鶴瀬東二丁目の第1種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%)に位置する4階建て69戸。専有面積は54.36~73.18㎡、第1期15戸の専有面積は58.73~73.18㎡、価格は3,630万~5,010万円(最多価格帯4500万円台)、坪単価は210万円。竣工予定は令和5年6月30日。設計・監理はソシアル綜合設計。施工は吉原組。

現地は、区画整理事業により整備が進行中の駅東口からフラットな生活道路を進んだ低中層住宅街の一角。貝戸の森公園に隣接しているほか、緑の散歩道権平山へは徒歩3分。徒歩10分圏内に保育園・幼稚園・小学校が揃っている。ららぽーと富士見へは自転車で約8分。

敷地は東西軸が約120mの細長い形状で、建物は貝戸の森公園に隣接する「GREDEN SIDE」(30)と、戸建て街に面した「AIRY SIDE」(39戸)に分棟。住戸は全て南南東向き。「GREDEN SIDE」の1階は専用庭付き。「AIRY SIDE」は6850~8100ミリのワイドスパンで、約4.5~5.2畳大の多目的利用が可能な「エアリールーム」付き。

主な基本性能・設備仕様は、二重床・二重天井、リビング天井高は1階と3階が2650ミリ(2階は2450ミリ、4階は2400ミリ)、食洗機、床暖房、ソフトクローズ機能付き開き戸・引き戸、ホーローキッチンパネル、浴室タオル掛け2か所など。

取締役営業部長・瀬賀崇広氏は「お客さまの反響はとてもよく、公園隣接・近接の住環境のほかワイドスパンを生かしたエアリールーム付き、2650ミリの天井高、その他設備仕様など全体の商品企画の差別化もできています。6か月で完売? できるはずです」と早期完売に自信を見せていた。

貝戸の森公園

◇ ◆ ◇

他社物件を見学はしておらず、競合するかどうかは不明だが、同じ沿線(和光市~上福岡駅)ではプラウド、オハナ、ブリリア、シャリエ、サンクレイドル、プレシス、クレヴィア、パークホームズ、ルピアコート、エクセレントシティ…大手・中堅が入り乱れて大激戦が展開されており、その戸数は約2,500戸(予定含む)にも上っている。

価格(単価)も上昇を続けており、記者が2019年に見学取材した物件より軒並み2~3割アップしている。和光市駅圏では坪単価は300万円をはるかに突破し、志木、朝霞台でも200万円台の後半に迫っている。第一次取得層の取得限界と思われる坪250万円(20坪で5,000万円)を突破する物件もかなりある。

さて、同社の物件はどうか。貝戸の森公園に面した「GREDEN SIDE」は申し分ない。いまは真冬なのでケヤキ、クヌギなどの高木は葉っぱを落としているが、春から秋にかけての借景は素晴らしいはずだ。「AIRY SIDE」の1、2階住戸は前建が気にならないわけではないが、ワイドスパンだからこそ実現した「エアリールーム」付きがいい。この種のプランは少ないはずで、ヒットする可能性を秘めている。(ここでは書かないが、業界は平凡なnLDKから脱却すべき)

このほか、2650ミリの天井高、タオル掛け2か所などは、前述した物件の施工会社からして優位に立てるのではないか。瀬賀氏に教えてもらったのだが、駅から物件まで、自転車も通行不可だが、信号を一つも通らず、線路際と公園を通り抜けてたどり着ける細道もある。

皆さんいかがか。再開発が進行中の駅前から徒歩7分、公園に隣接・近接、ららぽーとに自転車で8分、天井高2650ミリ(一部除く)、他にない多目的ルーム、タオル掛け2か所…これだれ条件が揃い坪単価は210万円。相手に不足はない。販売担当だって燃えないわけがない。早期完売できなければ鼎の軽重が問われる。

72㎡のAタイプ(左)と68㎡のDタイプ

タオル掛け2か所

◇ ◆ ◇

少し視点を変えて、東武東上線のマンション市場を概観してみる。別表・グラフは国土交通省の建築・住宅着工統計から、東武東上線沿線に位置する埼玉県側の各市の分譲住宅着工動向を見たものだ。

分譲住宅であるため分譲戸建ても含まれるが、比率は戸建てのほうが若干多いかほぼ半々とみられる。

これによると、2021年は6市合計で3,058戸となり、2017年比で56.7%増となっている。2022年のデータはまとまっていないが、1~9月の賃貸マンションも含む共同住宅の着工戸数は6,192戸となっており、2021年通期の6,194戸に並んでいる。最近の着工動向からすれば、2022年の分譲住宅は2021年を上回る可能性が高い。前段で戸数は約2,500戸(予定含む)に達すると書いたのを裏付けている。

各市別では、2021年にふじみ野市で975戸と例年の3~4倍に激増しているのは、東京建物など4社JV「Brillia City ふじみ野」708戸が着工されたためだ。2018年の川越市で1,070戸と1,000戸を超えたのは、三菱地所レジデンス・大栄不動産「ザ・パークハウス川越タワー」173戸など複数のマンションの着工があったためだ。

東京都に近い和光市や志木市がほぼ横ばいで推移しているのは、市域面積が狭く、相対的に地価水準が高いことからデベロッパーのターゲット層にマッチしないことなど様々な要因が考えられる。

今後の動向はよく分からないが、大山駅圏では人気のうちに完売した三菱地所レジデンス「ザ・パークハウス 板橋大山 楠ノ杜」に続いて、いよいよ住友不動産の「シティタワーズ板橋大山」分譲されるし、少し先にはなりそうだが、和光市駅北口では再開発による三菱地所レジデンスなどの超高層マンションが計画されている。東上線は当分デベロッパーの草刈り場になるのか。

建設現場(手前は貝戸の森公園)

和モダン見事に表現 出色の出来アクタス・モデルルーム 明和地所「川越大手町」(2022/10/15)

沿線人気くっきり 坪単価307万円でも販売好調 大和ハウス「和光丸山台」(2021/11/15)

反響3000件超 ランドスケープ抜群 三菱地所レジ他「板橋大山 楠ノ杜」(2021/12/11)

駅前の免震タワーは坪320万円 京王・聖蹟桜ヶ丘を抜き去る 三菱地所レジ他「川越」(2021/12/11)

売れ行き好調 完成販売 駅に近く環境もよい三交不「プレイズ和光市本町」(2019/1/10)

踊り場に差し掛かった中古マンション市場 金利動向から目が離せない レインズデータ

東日本不動産流通機構(東日本レインズ)は2月10日、2023年1月の不動産流通市場の動向をまとめ発表。首都圏の中古マンション成約件数は2,581件(前年同月比6.5%減)となり、6か月連続して前年同月を下回った。新規登録件数は16,588件(同31.7%増)、在庫件数は43,688件(同19.3%増)で、在庫件数は12か月連続で前年同月を上回った。

成約価格は4,276万円(同3.1%増)で、20年6月から32か月連続で前年同月を上回った。成約㎡単価は68.31万円(坪単価225.4万円)となり、前年同月比6.4%上昇、20年5月から33か月連続で前年同月を上回った。前月比では2.3%下落した。

新規登録㎡単価は74.31万円(同245.2万円)となり、前年同月比6.2%上昇、前月比も1.9%上昇した。在庫㎡単価は73.94万円(同244.0万円)㎡となり前年同月比4.1%上昇、18年2月から60か月連続で前年同月を上回った。前月比もプラス0.7%となった。専有面積は62.61㎡(同3.2%減)となった。

地域別では、東京都区部の成約㎡単価は100.05万円(同330.0万円)となり、前年同月比5.5%上昇、20年5月から33か月連続で前年同月を上回った。このほか神奈川、埼玉、千葉とも成約単価は上昇したが、多摩は50.11万円(同165.4万円)となり、21年2月以来23か月ぶりに前年同月を下回った。

中古戸建て住宅の成約件数は946件(前年同月比5.1%減)、13か月連続で前年同月を下回った。成約価格は3,827万円(同9.4%上昇)、20年11月から27か月連続で前年同月を上回った。土地面積は151.94㎡(同7.1%増)、建物面積も104.09㎡(同0.2%増)となった。

◇ ◆ ◇

この中古マンションデータをどう読むべきか。在庫数の5.9%(過去1年間で在庫数に占める成約比率がもっとも高かったのは2022年3月の9.0%)しか成約しないのに、新規登録数も新規登録単価も上昇しているのは、一般的な商品ならあり得ない。賞味期間がある食品類なら〝投げ売り〟〝大暴落〟してもおかしくない。

そうならないのは、〝ハコ〟としての住宅の耐用年数は無期限とまではいかなにしろ、向こう100年は顕在(「マンションは廃墟化する」などと、「国家は死滅する」と言ったマルクス・エンゲルと同じような過激なことを仰る方はいるが)だからであり、もう一つは、分譲マンションの賃貸化が進んでおり、売り急ぎなどの事情ではなく、投資対象として市場に出回っていることが考えられる。

マンションの賃貸化に関する正確なデータはないが、首都圏のストック数を約400万戸とすると、少なくともその10%、40万戸以上は賃貸化されていると推測されている。レインズの在庫件数は賃貸化されているマンションの10分11と考えれば、決して多くない。空き家になっている物件もあるだろうが、賃貸利回りと天秤にかけ、売却したほうが得と考える投資家が多いということなのだろう。

であれば、今後の中古マンション市場は金利、賃貸、新築マンション市場動向などによって大きく変化するということだろう。踊り場に差し掛かっているともいえそうだ。

もう一つ、成約、新規登録、在庫の単価がほぼ一貫して上昇を続けている一方で、成約専有面積は反比例するように縮小していることに注目している。2023年1月の専有面積は62.61㎡(前年同月比3.2%減)となっており、過去10年間では2013年1月の66.44㎡をピークに減少し続けている(暦年の最大面積は2009年の65.79㎡)。2013年1月比では3.83㎡(1.16坪)、5.8%減少していることになる。

さらにもう一つ注視したいのは、成約単価の上昇率が鈍化していることだ。上昇率は2022年12月の9.0%に引き続いて2カ月連続して10%を下回った。また、在庫単価上昇率も2022年7月以降は10%を割っており、2023年1月は4.1%増にとどまった。

これらの数値から、実需としての中古マンション市場もまた踊り場に差し掛かっていると言えるのではないか。金利動向から目が離せない展開がしばらくは続きそうだ。

「渋谷駅桜丘口」名称は「Shibuya Sakura Stage」/マンションは坪1,500万円超か

「Shibuya Sakura Stage」

ロゴ

東急不動産は2月9日、渋谷の新たなランドマークとなる「渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業」のメディア向け説明会を行い、施設名を「Shibuya Sakura Stage」に決定し、2023年11月30日に竣工、順次開業を進め、2024年夏にまちびらきイベントを実施すると発表した。約90名のメディアが参加した。

再開発は、100年に一度と言われる渋谷の再開発での渋谷駅中心地区の都市基盤整備を完成させるプロジェクト。計画地は、国道246号やJR線により東西方向、南北方向ともに分断されており、渋谷の街の特徴である谷地形の谷底から坂上に跨ぐ地形の高低差が大きい地区で、その難点を解消する駅の新改札口とつなぐ歩行者デッキや周辺地区と連携した縦軸動線「アーバン・コア」を整備し、後背地への接続を実現する。

施設名称には、多様な人々が自らのものがたりを発見・発信する舞台でありたいという想いが込められており、ロゴにはモダンでポップ、躍動感のあるピンクのカラーを採用。

施設のうち、SHIBUYAタワー、セントラルビル、SAKURAタワーの3棟に設けられるオフィスの基準階面積は約2,780㎡(約840坪)。大規模な企業からスタートアップ企業まで、様々な規模の企業の入居が可能。商業施設は約15,200㎡。最先端のトレンドやカルチャーを創出・情報発信を担う。

渋谷駅中心地区で唯一整備される住宅は、「ブランズ渋谷桜丘」155戸、専有面積は約12,800㎡(1戸平均82㎡)。屋上部分には太陽光パネルを設置するなど「環境先進マンション」を目指す。

このほか、外国人ビジネスパーソンに対応した約9,000㎡、全126室のサービスアパートメント「ハイアット ハウス 東京 渋谷」や子育て支援施設、国際医療施設、起業支援施設を併設する。

説明会で同社代表取締役社長・岡田正志氏は、「当社の創業の地である渋谷では100年に一度と言われる大規模再開発が進行中で、当プロジェクトは1998年10月に旧再開発準備組合が設立されてから約25年。約120名の地権者との会合はこれまでほぼ毎週開催され、計640回という膨大な時間を割いて思いを紡ぎ、当社のノウハウ、リソース注ぎ込み、地元の悲願であった街の分断を解消し、渋谷の特徴でもある谷地形を克服する大規模な基盤整備などを行ってきた。この再開発事業は他に類を見ない取り組みであると自負している。

渋谷の街の魅力は、後背地に住宅地を抱え、オフィスエリアと商業エリアが交じり合い、働く、住む、遊ぶ、憩いといったライフスタイルの全てが揃っており、それらがシームレスにつながっていることにある。今回の再開発では、これまで渋谷駅周辺にはなかった緑豊かな憩いの広場、賑わい広場も備えている。渋谷で培われた多様なカルチャーを承継し発展させ、より多様な人々を集め多様な文化を生み出すことを目指している」と語った。オフィスのリーシングについては約6割が契約済みで、竣工まで満床稼働すると自信を見せた。

同社執行役員都市事業ユニット渋谷開発本部長・黒川泰宏氏は、分譲マンション「ブランズ渋谷桜丘」について、「環境先進マンションとして、見たことがない暮らしを実現する」と語った。全155戸のうち50戸弱が同社の持ち分で、他は地権者住戸に充てられることを明らかにした。

施設は、施行面積約2.6ha。「SHIBUYAサイド(A街区)」「SAKURAサイド(B街区)」「日本基督教団 中渋谷教会(C街区)」から構成。事務所、店舗などの「SHIBUYAサイド」は39階建てと17階建て延床面積約184,700㎡、住宅、事務所、サービスアパートメントなどの「「SAKURAサイド」は30階建て延床面積約69,100㎡。「日本基督教団 中渋谷教会」は4階建て延床面積約820㎡。デザインアーキテクトは古谷誠章+NASCA+日建設計。基本設計・実施設計は日建設計のほか、ナスカ一級建築士事務所(SAKURAテラス)、日建ハウジングシステム(住宅部分)など。変更実施設計は鹿島・戸田建設共同企業体。

左から黒川氏、岡田氏、同社取締役常務執行役員都市事業ユニット長・榎戸明子氏

◇ ◆ ◇

会見には100名近いメディアが駆けつけた。プロジェクトの目玉の一つである分譲マンションについて、だれかが質問するかと思ったが、だれも質問しなかった。小生も、答えは返ってこないのを承知で手を挙げたが、指名はされなかった。なので、以下は記者の勝手な予想。

まず、渋谷のイメージ。女性の記者の方が「渋谷は若い人の街のイメージ」と質問した。これに対し、岡田社長らは「多様性の街」と答えた。記者もそう思う。100年に一度の再開発で渋谷は一変した。東京駅とはもちろん、新宿や池袋、品川などとは違う。品格にはやや欠けるような気がしないではないが、街の活性化に欠かせない〝若者〟〝よそ者〟〝バカ者〟がみんな揃っている。何だか訳が分からない混沌とした風情が漂う。何かをやってのけるのではないかという大きな不安の分だけ期待も持たせてくれるのが渋谷だ。

だから、〝イメージ〟などといったあいまいな既成概念で渋谷は語れない。後背地には青山、原宿、神宮前、代官山、恵比寿がある。

そんな立地条件を生かせば、坪単価は1,000万円どころか1,500万円でも売れるはずだ。富士山が眺望できる条件のいい住戸なら坪2,000万円でも安いと記者は思う。10坪で2億円、20坪で4億円、30坪で6億円。独り占めできる最上階は数十億円。楽勝ではないか。設計は日本設計と日建ハウジングシステム、施工は鹿島と戸田建設。役者は揃った。

渋谷駅圏の主なマンションについて記事を添付する。

住宅 イメージ図

サービスアパートメント イメージ図

一般分譲されない可能性高まる 旭化成不レジ「(仮称)宮益坂ビルディング建替計画」(2020/6/15)

三菱地所レジデンス 最高値更新の坪850万円「ザ・パークハウス渋谷南平台」(2018/10/4)

感動的ですらある鹿島建設「センチュリーフォレスト」(2012/1/25)

坪単価「400万円台の半ば」新日鉄都市開発「テラス渋谷美竹」(2012/1/13)

舎人ライナー江北駅13分の賃貸「カーメスト興野町」98戸 申込み倍率8.6倍 JKK東京

「カーメスト興野町」

東京都住宅供給公社(JKK東京)は2月7日、募集戸数98戸の新築賃貸マンション「カーメスト興野町」に844件の申し込みがあり、応募倍率は最高35倍、平均8.6倍にのぼったと発表。ファミリー向けから単身・DINKS向けの間取りまで、全ての間取りで幅広い申し込みがあった。

物件は、日暮里・舎人ライナー江北駅から徒歩13分、東武スカイツリーライン西新井駅から徒歩20分、東武大師線大師前駅から徒歩14分、足立区西新井本町四丁目に位置する8階建て128戸(募集戸数:98戸)。専用面積は35.03~66.52㎡、間取りは1DK・1LDK・2DK・2LDK・3LDK、月額家賃は80,900(坪7,621円)~132,400円(坪6,568円)。共益費は5,500円/月。竣工は令和4年9月。入居予定は令和5年3月。

募集は、令和5年1月13日~1月23日で、募集期間中2日間にわたって行われ現地オープンルームには約1,400名が来場。平均倍率の高かったファミリー向けの3LDK(65.81~66.52㎡)は、募集戸数16戸に対して平均14.7倍の応募があり、1DK(35.03~36.38㎡)は募集戸数15戸に対して平均10.1倍の応募倍率となった。もっとも倍率が高かったのは1DK(35.03㎡)の35倍。

JKK東京は募集倍率が高かったことについて、建て替えに合わせ住宅南側に「興野町いちょう公園」を新設するなど、子育て環境を整備し、ライフスタイルにあわせて間取りをフレキシブルに変えられる「ウォールドア」を設置したことなどが評価されたとしている。

中庭

◇ ◆ ◇

上段はJKK東京のリリースをコピペしたものだ。昨日(7日)、不動産流通研究所のWEB「R.E.port」が報じていた。それを読んでわが目を疑った。倍率の凄さもそうだが、日暮里・舎人ライナー江北駅から徒歩13分の立地条件と募集戸数の多さに驚いたからだ。

同沿線の分譲マンションはこれまで数件見学しており、2014年分譲の高野(こうや)駅から徒歩1分で、坪単価153万円の「ハミングテラス」102戸が人気になった以外は早期完売した物件はないはずだ。ここ数年の分譲マンションの値上がりで、もっとも単価相場が低い〝狙い目は舎人ライナー〟などと話す業界関係者は少なくないが、小生などは、商業施設など生活利便施設が乏しく、工場街のイメージしか残っていない。そのようなエリアの賃貸マンションの競争倍率が8.6倍に達したことなど信じられない。いま、同沿線で分譲マンションを供給したらいくらになるか。坪単価200万円だったら売れると思うが、そんな安値にはならない。坪220~230万円とみたが、これでも安いか。

分譲マンションと比較して、「興野町」の賃料は安いといえば安いのだろうが、施設住宅ではないから民間相場と比べてそれほど低いとも思えない。

公社募集センター担当者によると、これまで10倍超の応募倍率に達した物件はあるとのことだが、2日間の現地オープンルール見学時に申し込みを受けた住戸の割合は20%を超えたのは想定外の多さだという。

もうこれ以上書かない。物件を見ていないのにいい加減なことなど書けない。日を改め見学をお願いしてレポートしたい。

◇ ◆ ◇

賃貸市場のことはよく分からないのだが、分譲住宅市場と関連はあるはずなので、東京カンテイのデータを頼りに比較してみた。

同社のプレス・リリースによると、東京都の分譲マンションの坪賃料は表・図の通りここ数年かなり上昇している。2022年は坪12,385円で、2017年比18.6%の上昇だ。「興野町」は坪7,000円台のはずで、単純比較はできないにしろ、安いともいえるが、足立区の立地を考慮するとそれほど安いとも思えない。

中古マンション(70㎡換算)の坪単価は2022年は297万円で、2017年の227.5万円から30.5%上昇。上昇率は賃貸より11.9ポイントも高い。なぜそうなのかは詳細な分析が必要だが、賃貸住宅の供給増と需要動向、マンション適地の地価上昇、建築費の高騰、相対的に質が劣る賃貸から分譲への住み替え、先高観など様々な要因が働いているのだろう。

注目したいのは、分譲マンション坪賃料の利回りの低下だ。この10年間、利回りは一貫して低下しており、2022年は5.00%と2013年比で1.84ポイント下落している。金利先高観は強まっており、今後の金利動向から目が離せない。

東建不販 多世代交流目指した夏祭り「コーシャハイム千歳烏山」で実施(2014/8/30)

サ高住「コーシャハイム千歳烏山」 「囲い込み施設にしない」JKK狩野氏(2014/3/31)

荒井首相秘書官のオフレコ会見 報じなかった約10名のメディアの釈明はないのか

荒井勝喜首相秘書官が3日夜のオフレコ会見で、LGBTQなど性的少数者に対する差別的発言を行ったことが問題となり、その翌日、更迭されたことが報じられた。「見るのも嫌だ。隣に住んでいるのも嫌だ」「同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくる」などの発言は断じて許せない。更迭は当然だと思うが、同時にわれわれが考えないといといけないのは、そのような重大発言が飛び出すオフレコ記者会見が常態化しており、書くか書かないかは一部のメディアの判断に委ねられていることだ。これは危うい。

最初にこの問題を取り上げたのは、全国紙では毎日新聞のようだ。同紙は荒井氏の発言があった2月3日22:57にWEBで第一報を報じた。同紙によると、オフレコ会見に同席していたのは約10名の記者で、「現場にいた毎日新聞政治部の記者は、一連の発言を首相官邸キャップを通じて東京本社政治部に報告した。本社編集編成局で協議した結果、荒井氏の発言は同性婚制度の賛否にとどまらず、性的少数者を傷つける差別的な内容であり、岸田政権の中枢で政策立案に関わる首相秘書官がこうした人権意識を持っていることは重大な問題だと判断」(023/2/4 20:48)、オフレコを解除する旨を荒井氏に伝えたうえ記事化。4日付朝刊記事は遠慮がちの3段見出しだった。

そのほかの全国紙では、朝日新聞は、荒井氏がオンレコ会見で発言を撤回・謝罪したのを受け日付が変わった4日0時50分付WEBで記事化し、4日付朝刊で報じている。同紙記者はオフレコ会見には同席していなかったともしている。読売新聞は4日付夕刊トップ記事で、日経新聞は4日付夕刊で、産経新聞は5日付朝刊でそれぞれ報じた。

問題は、オフレコ会見にいなかった朝日新聞はともかく、毎日新聞が報じなかったら、同席していた約10名の記者はどうしたかということだ。同席していたメディアの釈明も知りたかった。私見を言わせていただければ、公人にオフレコなどありえない。それを許せば権力とメディアの癒着を生む。

かく言う小生もオフレコ取材は数えきれないほど経験している。その圧倒的多数は政治問題ではなく下半身、女性問題だった(男性問題はなかった)。情報源の秘匿は記者の生命線だし、小生だって脛に傷持つ。深入りはせず、口外したことはない。

「約束を反故。許せない」住民怒る 健全木のイチョウ 新たに4本伐採 千代田区

新たに伐採された伸び盛りのイチョウ(切り口はまさに芳紀十八、あっ、これは雄株か)

東京都千代田区は2月6日未明、「神田警察署通りⅡ期道路整備区域」にある街路樹であるイチョウ4本を伐採した。伐採に反対する「神田警察度通りの街路樹を守る会」(以下、「守る会」)は、「裁判で伐採の是非が問われているさ中のできごとで、昨年7月3日に区と取り交わした工事を再開する際は事前に連絡するという約束を反故にするもので、許せない」と怒りをあらわにした。

「守る会」によると、樋口高顕区長は抗議文を受け取らず「粛々と工事を進めていく」と語ったという。また、環境まちづくり部道路公園課長・谷田部継司氏、広報担当者、総務課長らの話を総合すると、この案件の実質的な責任者である坂田融朗副区長はこの日(6日)、午後1時45分からの副区長会に出席したのち2、3の会議に出席するとかで、区に戻らずそのまま退庁したという。

区が「工事をするときは必ず事前に連絡をします」と確約したことについては、環境まちづくり部長・印出井一美氏は「それは(昨年)7月当時の約束で、今は執行停止が出ていないから何ら法的に問題はない」と話したという。

「守る会」の区長などに宛てた抗議文は次の通り。

「2月6日未明 何の知らせもなく再び伐採の暴挙に怒りを通り越しています。 先般7月に工事をする時は事前に会に連絡する旨を約束していたにもかかわらず、ましてや裁判の最中であるにもかかわらず、このような事をするとは、人道上、信義に劣る事であり、断じて許せません。

私共区民をふみにじっているとしか思えません。区長、区議会、千代田区役所に厳重に抗議するものであります」

この問題については、区域内にある32本のうち樹齢60年超のほとんどが健全木のイチョウ30本を枯損木として伐採することが決まっている。樋口高顕区長は「現在の一致点が見出せない状況が長く続けば、意見の対立を深め地域に亀裂を生じさせることにもなりかねないと認識」「行政として苦渋の決定」として2022年4月25日、イチョウ2本を伐採した。残りの若木2本は移植するとしている。

現在、伐採に反対する住民が「精神的苦痛を受けた」として22万円の損害賠償を求めた訴訟と、伐採決定は区の区議会への虚偽答弁によって議決された決議は無効、違法であるとした住民訴訟が係争中。

◇ ◆ ◇

この街路樹問題については、最初に持ち上がった2016年から取材をしており、これまで40本以上の記事を書いてきた。住民の味方でも区の敵でもない街路樹の味方の小生は、〝伐採ありき〟の既定路線に沿って事業を強行してきた区側に非があると思う。住民間の分断を生んだのはひとえに区の説明不足にある。令和4年3月17日に行われた区議会企画総務委員会でも嶋崎秀彦委員長は「そうだね。それは、協議会の合意が必要だよね…そこのところの知恵出しというか、やり方というか…多少瑕疵があったのかもしれない…」と答えている。

「守る会」が話したことが事実であれば、「工事再開の際には事前に連絡する」約束を守らなかったことにについて「あれは7月のこと」としれっと言ってのける印出井氏はひどいの一語だ。夫婦間だって一方的に約束を破ったらひと悶着起きる。公人が吐く言葉ではない。

一番罪が深いのは樋口区長だ。「粛々と工事を進める」と語ったそうだが、「守る会」によると、6日には道路課の職員25名はほとんど出勤していなかったというではないか。

この件で、区側に事実かどうか確認した。「工事現場に派遣した人数は答えられない。振替休日を取った人数も答えられないが、適切に処理した」との回答があった。

なので、約5,000本の街路樹のたかが4本のイチョウを伐採するために全職員を出勤させ、当日に代休を取らせたかどうかは不明だ。とはいえ、夜陰に紛れて抜き打ち的に伐採工事を行うのは「粛々」ではないことは明らかだ。

「守る会」の皆さんへ。今回の工事再開に対抗するため、皆さんはまたまたイチョウ抱き着き作戦を取るようだが、それは人間でいえは思春期の雄株がほとんどのイチョウの本意ではないはずだ。女性の方に抱きつかれ、しがみつかれるのは体が火照るが、皆さんの中には年齢が80歳近い方もいるという。健康が心配だ。夜は酒か養命酒でも飲んで明日の英気を養ってほしい。

昨年5月に伐採されたイチョウ。今回は2度目の死刑判決(それでもしっかり生きていた)

これは事実か「枯損木記載は都の慣例に倣ったもの」千代田区の主張 住民訴訟(2023/1/17)

「苦汁」を飲まされたイチョウ 「苦渋の決定」には瑕疵 続「街路樹が泣いている」(2022/5/14)

なぜだ 千代田区の街路樹伐採強行 またまたさらにまた「街路樹が泣いている」(2022/5/10)